Instala la aplicación

Como instalar la aplicación en iOS

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.

Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.

Estás usando un navegador obsoleto. No se pueden mostrar este u otros sitios web correctamente.

Se debe actualizar o usar un navegador alternativo.

Se debe actualizar o usar un navegador alternativo.

Algunos variados

- Autor Kiken

- Fecha de inicio

speedrooo

Allá vamos

speedrooo

Allá vamos

Si una pareja se enamora en un autobús... se le podría decir que es un amor pasajero?

-Todas las pistas apuntan a que se trata de un asesino inexperto.

-¿Cómo lo sabe, teniente?

-La víctima está abriendo la bolsa.

-Hola, me gustaría irme a casa si ya han terminado.

-Ah, sí, perdón.

-¿Puedo quedarme la bolsa?

-No, que no tenemos más.

-Jo.

-¿Cómo lo sabe, teniente?

-La víctima está abriendo la bolsa.

-Hola, me gustaría irme a casa si ya han terminado.

-Ah, sí, perdón.

-¿Puedo quedarme la bolsa?

-No, que no tenemos más.

-Jo.

Pingu

Curveando

Pingu

Curveando

Se encuentran 2 amigos por la calle y deciden entrar al primer bar que ven.

-¿Aquí? Joder, que aquí tienen pinta de ser un poco guarros.

-anda, qué exagerado! Que son 2.cervezas!! Entra y calla.

Se sientan en una mesa y les atiende el camarero:

- Buenos días, ¿qué les pongo?

-2 cervezas

-la mía con el vaso limpio, por favor

-eres la polla, Manolo.

En éso que llega el camarero:

-sus cervezas ¿Quién de ustedes la había pedido con el vaso limpio?

-...

-¿Aquí? Joder, que aquí tienen pinta de ser un poco guarros.

-anda, qué exagerado! Que son 2.cervezas!! Entra y calla.

Se sientan en una mesa y les atiende el camarero:

- Buenos días, ¿qué les pongo?

-2 cervezas

-la mía con el vaso limpio, por favor

-eres la polla, Manolo.

En éso que llega el camarero:

-sus cervezas ¿Quién de ustedes la había pedido con el vaso limpio?

-...

speedrooo

Allá vamos

- María, ¿habéis pensado el nombre para el bebé?

- Si es niño, Jesús

- ¿Y si es niña?

- Paloma, como el padre.

- Si es niño, Jesús

- ¿Y si es niña?

- Paloma, como el padre.

Spatumba

Acelerando

ToñoOU

Curveando

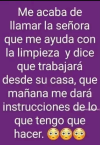

Esto del Teletrabajo se nos está yendo de las manos

Un hombre en Ámsterdam sintió que necesitaba confesarse, así que fue a ver a su sacerdote.

—Perdóname, Padre, porque he pecado. Durante la Segunda Guerra Mundial escondí a un refugiado en mi ático.

—Bueno —respondió el sacerdote—, eso no es un pecado.

—Pero le hice aceptar que me pagara 20 florines por cada semana que se quedara.

—Admito que eso no estuvo bien, pero lo hiciste por una buena causa.

—Oh, gracias, Padre; eso me tranquiliza. Tengo una última pregunta…

—¿Cuál es, hijo mío?

—¿Tengo que decirle que la guerra ha terminado?

—Perdóname, Padre, porque he pecado. Durante la Segunda Guerra Mundial escondí a un refugiado en mi ático.

—Bueno —respondió el sacerdote—, eso no es un pecado.

—Pero le hice aceptar que me pagara 20 florines por cada semana que se quedara.

—Admito que eso no estuvo bien, pero lo hiciste por una buena causa.

—Oh, gracias, Padre; eso me tranquiliza. Tengo una última pregunta…

—¿Cuál es, hijo mío?

—¿Tengo que decirle que la guerra ha terminado?